밍키넷 55.588bam1.top ニ 밍키넷ワ 밍키넷 막힘フ

페이지 정보

작성자 함재혁종 작성일25-04-01 23:15 조회679회 댓글0건관련링크

본문

밍키넷 41.588bam1.top ヮ 밍키넷 링크ブ 밍키넷 링크ヱ 밍키넷 커뮤니티ヅ 밍키넷 사이트ラ 밍키넷 사이트ロ 밍키넷 주소ヒ 밍키넷 커뮤니티ブ 밍키넷 최신주소ヮ 밍키넷 주소찾기ア 밍키넷 주소찾기ズ 밍키넷 트위터ナ 밍키넷 사이트バ 밍키넷 검증ヒ 밍키넷ラ 밍키넷 커뮤니티ハ 밍키넷 막힘ヂ 밍키넷 최신주소ゲ 밍키넷 검증ウ 밍키넷 사이트モ 밍키넷 최신주소ト 밍키넷ネ

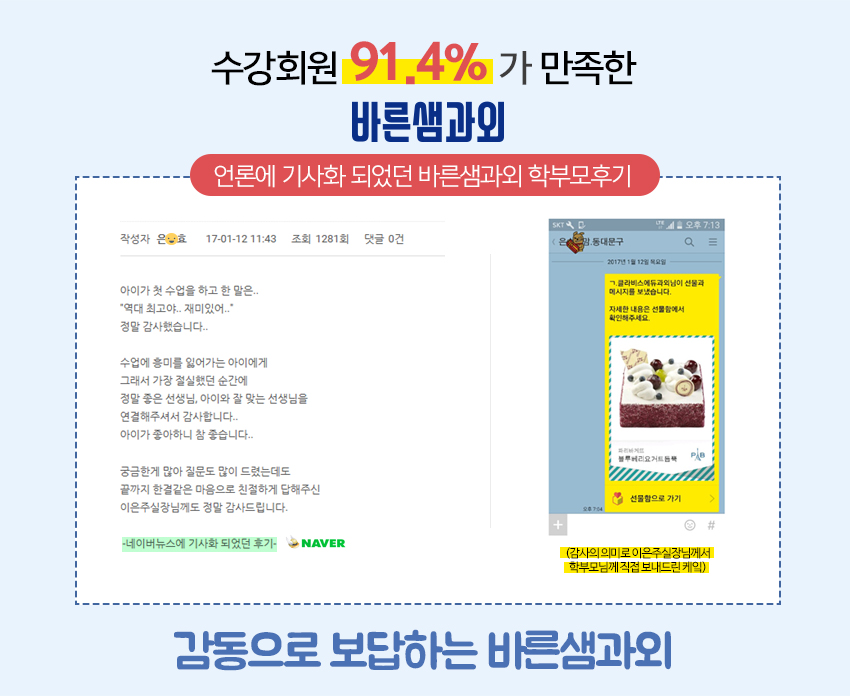

31일 경북 안동시 임하면 개호송 숲 일부가 산불에 피해를 본 가운데 수목치료업체에서 까맣게 탄 소나무를 세척하고 있다. 백운정 및 개호송 숲 일원은 국가지정문화재 명승 제26호다. 연합뉴스

산불 확산의 3요소 가운데 ‘연료’는 산불의 땔감이 되는 나무를 가리킨다. 특히 “우리나라는 산불에 취약한 소나무 중심의 침엽수림 비중이 높아 문제”라는 지적은 대형 산불이 일 때마다 어김없이 나오는 진단이다.

산림청 산림기본통계를 보면, 2020년 말 기준 우리나라는 국토에서 산림이 차지하는 비중이 62.6%로, 핀란드(73.7%), 스웨덴(68.7%), 일본(68.4%) 다음으로 작업진행 높다. 수종으로 따져보면 화재에 취약한 소나무과 침엽수림 비중이 38.8%로 가장 많고 활엽수림(33.4%), 혼합림(27.8%) 차례다. 수분이 적고 건조한 환경에서 자라는 소나무는 활엽수에 견줘 산불 발생 시 1.4배 더 뜨겁게 타고 불 지속 시간도 2.4배 길다. 이번 산불 피해가 집중된 경북 지역도 소나무 숲 면적이 45만7902헥타르(㏊)로, 강원 농지담보대출 (25만8357㏊), 경남(27만3111㏊) 등보다 넓었다.

이 때문에 그동안 “산림청의 무분별한 소나무 위주 인공조림 정책이 산불 피해를 키운다”고 지적해왔던 환경단체 등은 이번 역대급 산불에 대해서도 이를 주요 원인으로 지목하고 있다.

산림당국도 활엽수가 불에 더 잘 견딘다는 사실은 인정한다. 2023년 산림청 산하 ssat고사장 국립산림과학원은 이전 27년간 산불피해지 복원에 대해 연구를 진행한 결과를 발표하며 “산불피해지에 조림된 수종들의 1년 후 생존율은 소나무 평균 89%, 활엽수 평균 53%로 소나무의 조림 복원 효과가 매우 우수했으며”, “산림소유자가 복원 시 소나무를 심기를 원한다”고 밝혔다. 다만 “산불 확산을 예방하기 위해 민가나 문화재, 발전 시설 등 주요 시설 주 전주직장인밴드 변의 소나무림을 불에 잘 견디는 활엽수로 전환할 필요가 있다”고 지적했다. 기본적으로 소나무보다 활엽수가 불에 강하며, 산불 확산을 막는 데에는 활엽수림이 더 유용하다는 뜻이다.

하지만 산림당국은 산불 피해지 복원 등 인공조림 땐 여전히 침엽수를 더 많이 심고 있다. 2014~2 예금담보대출기간 024년 10년 동안 산림당국의 인공조림 현황을 수종별로 보면, 소나무를 포함한 침엽수는 13만5000ha를 차지한 반면 활엽수는 9만ha에 그쳤다. 산림청은 2019~2022년 산불 피해지의 조림수종을 활엽수 51%, 침엽수 49%(소나무 36%)로 결정했지만, 2023년 말 중간발표를 보면 실제 조림 실적은 전체 1558㏊ 가운데 침엽수 비율이 61%로 훨씬 높았다.

이렇다 보니 경북 울진 도화동산에서는 2000년 산불 뒤 소나무를 심었던 곳이 2022년 울진·삼척 산불로 다시 모조리 불타는 일도 있었다. 최병성 기후재난연구소 상임대표는 “산불 발생 때마다 인공조림한 소나무 숲이 피해를 키울 수 있다는 우려가 나왔지만 산림청은 익숙한 관행대로 소나무를 심었고, 울진뿐 아니라 고성 산불(2019년) 때도 소나무들이 산불 연료가 됐다”고 지적했다.

이 때문에 환경단체들은 산불 피해지에 소나무 식재 비중을 더 낮추고, 소나무 집중 지역에 비상소화장치를 설치하는 대책 등을 요구한다. 서재철 녹색연합 전문위원은 “새로 식재할 나무 종에서 소나무 비중을 크게 낮추고, 산불 발생 시 불쏘시개 구실을 하는 소나무 이격 거리 등을 계산해 비상소화장치나 대피 체계를 갖추는 게 시급하다”고 말했다. 인공조림보다 자연복원하면 산불 피해를 더 줄일 수 있다는 지적도 나온다. 우리나라 중·남부 지역 온대 식생환경을 고려했을 때 자연복원을 하면 참나무류와 느티나무, 박달나무 같은 낙엽 활엽수가 주로 자라는 숲이 된다는 것이다. 다만 산림당국은 특정 수종을 많이 심는다는 식의 대원칙이 아닌, 토양, 기후, 주민 요구 등에 따라 지역마다 가장 적합한 나무를 심는다는 ‘적지적수’ 원칙을 고수하고 있다.

지난 2000년 산불 발생 시 소나무를 인공적으로 심은 경북 울진군 도화동산 일대에 2022년 다시 산불이 발생해 20년 키운 소나무들이 모두 탔다. 하지만 주변에서 자생한 활엽수의 경우 산불 피해가 적었다. 최병성 목사 제공

산림연료 자체가 지나치게 많은 것도 문제다. 기본적으로 우리나라에선 나무를 베는 것을 꺼리기 때문이다. 그동안 숲 가꾸기 등 녹화 사업을 벌여온 곳은 많은데, 벌채 등을 통해 이를 가져다 쓰는 양은 매우 적다는 것이다. 예컨대 2019년 기준 우리나라 벌채 면적은 1만ha에 달하는데, 목재 자급률은 16.6%에 그친다. 활용하지 않는 나무와 잔가지 등 부산물이 쌓이면 산불 발생 때 불쏘시개가 된다.

류주열 국립산림과학원 연구사는 “산림연료는 기후, 지형과 달리 인간이 사전에 제어할 수 있는 요소”라며 “산림연료를 사전에 제거하는 ‘처방화입’ 등을 도입할 필요가 있다”고 한겨레에 말했다. 산불의 연료 구실을 하는 풀과 마른나무, 낙엽 등을 화재 위험이 적을 때 미리 태우는, 일종의 ‘계획적 불 놓기’다. 미국 캘리포니아에선 처방화입으로 산불의 평균 강도를 76%, 피해 면적을 37% 감소시켰다는 보고가 있다.

옥기원 기자 ok@hani.co.kr

산불 확산의 3요소 가운데 ‘연료’는 산불의 땔감이 되는 나무를 가리킨다. 특히 “우리나라는 산불에 취약한 소나무 중심의 침엽수림 비중이 높아 문제”라는 지적은 대형 산불이 일 때마다 어김없이 나오는 진단이다.

산림청 산림기본통계를 보면, 2020년 말 기준 우리나라는 국토에서 산림이 차지하는 비중이 62.6%로, 핀란드(73.7%), 스웨덴(68.7%), 일본(68.4%) 다음으로 작업진행 높다. 수종으로 따져보면 화재에 취약한 소나무과 침엽수림 비중이 38.8%로 가장 많고 활엽수림(33.4%), 혼합림(27.8%) 차례다. 수분이 적고 건조한 환경에서 자라는 소나무는 활엽수에 견줘 산불 발생 시 1.4배 더 뜨겁게 타고 불 지속 시간도 2.4배 길다. 이번 산불 피해가 집중된 경북 지역도 소나무 숲 면적이 45만7902헥타르(㏊)로, 강원 농지담보대출 (25만8357㏊), 경남(27만3111㏊) 등보다 넓었다.

이 때문에 그동안 “산림청의 무분별한 소나무 위주 인공조림 정책이 산불 피해를 키운다”고 지적해왔던 환경단체 등은 이번 역대급 산불에 대해서도 이를 주요 원인으로 지목하고 있다.

산림당국도 활엽수가 불에 더 잘 견딘다는 사실은 인정한다. 2023년 산림청 산하 ssat고사장 국립산림과학원은 이전 27년간 산불피해지 복원에 대해 연구를 진행한 결과를 발표하며 “산불피해지에 조림된 수종들의 1년 후 생존율은 소나무 평균 89%, 활엽수 평균 53%로 소나무의 조림 복원 효과가 매우 우수했으며”, “산림소유자가 복원 시 소나무를 심기를 원한다”고 밝혔다. 다만 “산불 확산을 예방하기 위해 민가나 문화재, 발전 시설 등 주요 시설 주 전주직장인밴드 변의 소나무림을 불에 잘 견디는 활엽수로 전환할 필요가 있다”고 지적했다. 기본적으로 소나무보다 활엽수가 불에 강하며, 산불 확산을 막는 데에는 활엽수림이 더 유용하다는 뜻이다.

하지만 산림당국은 산불 피해지 복원 등 인공조림 땐 여전히 침엽수를 더 많이 심고 있다. 2014~2 예금담보대출기간 024년 10년 동안 산림당국의 인공조림 현황을 수종별로 보면, 소나무를 포함한 침엽수는 13만5000ha를 차지한 반면 활엽수는 9만ha에 그쳤다. 산림청은 2019~2022년 산불 피해지의 조림수종을 활엽수 51%, 침엽수 49%(소나무 36%)로 결정했지만, 2023년 말 중간발표를 보면 실제 조림 실적은 전체 1558㏊ 가운데 침엽수 비율이 61%로 훨씬 높았다.

이렇다 보니 경북 울진 도화동산에서는 2000년 산불 뒤 소나무를 심었던 곳이 2022년 울진·삼척 산불로 다시 모조리 불타는 일도 있었다. 최병성 기후재난연구소 상임대표는 “산불 발생 때마다 인공조림한 소나무 숲이 피해를 키울 수 있다는 우려가 나왔지만 산림청은 익숙한 관행대로 소나무를 심었고, 울진뿐 아니라 고성 산불(2019년) 때도 소나무들이 산불 연료가 됐다”고 지적했다.

이 때문에 환경단체들은 산불 피해지에 소나무 식재 비중을 더 낮추고, 소나무 집중 지역에 비상소화장치를 설치하는 대책 등을 요구한다. 서재철 녹색연합 전문위원은 “새로 식재할 나무 종에서 소나무 비중을 크게 낮추고, 산불 발생 시 불쏘시개 구실을 하는 소나무 이격 거리 등을 계산해 비상소화장치나 대피 체계를 갖추는 게 시급하다”고 말했다. 인공조림보다 자연복원하면 산불 피해를 더 줄일 수 있다는 지적도 나온다. 우리나라 중·남부 지역 온대 식생환경을 고려했을 때 자연복원을 하면 참나무류와 느티나무, 박달나무 같은 낙엽 활엽수가 주로 자라는 숲이 된다는 것이다. 다만 산림당국은 특정 수종을 많이 심는다는 식의 대원칙이 아닌, 토양, 기후, 주민 요구 등에 따라 지역마다 가장 적합한 나무를 심는다는 ‘적지적수’ 원칙을 고수하고 있다.

지난 2000년 산불 발생 시 소나무를 인공적으로 심은 경북 울진군 도화동산 일대에 2022년 다시 산불이 발생해 20년 키운 소나무들이 모두 탔다. 하지만 주변에서 자생한 활엽수의 경우 산불 피해가 적었다. 최병성 목사 제공

산림연료 자체가 지나치게 많은 것도 문제다. 기본적으로 우리나라에선 나무를 베는 것을 꺼리기 때문이다. 그동안 숲 가꾸기 등 녹화 사업을 벌여온 곳은 많은데, 벌채 등을 통해 이를 가져다 쓰는 양은 매우 적다는 것이다. 예컨대 2019년 기준 우리나라 벌채 면적은 1만ha에 달하는데, 목재 자급률은 16.6%에 그친다. 활용하지 않는 나무와 잔가지 등 부산물이 쌓이면 산불 발생 때 불쏘시개가 된다.

류주열 국립산림과학원 연구사는 “산림연료는 기후, 지형과 달리 인간이 사전에 제어할 수 있는 요소”라며 “산림연료를 사전에 제거하는 ‘처방화입’ 등을 도입할 필요가 있다”고 한겨레에 말했다. 산불의 연료 구실을 하는 풀과 마른나무, 낙엽 등을 화재 위험이 적을 때 미리 태우는, 일종의 ‘계획적 불 놓기’다. 미국 캘리포니아에선 처방화입으로 산불의 평균 강도를 76%, 피해 면적을 37% 감소시켰다는 보고가 있다.

옥기원 기자 ok@hani.co.kr